QU’EST-CE QUE LA FONCTION D’UN MOT ?

Des expressions concurrentes

Le mot de « fonction » est celui qu’on utilise souvent pour désigner la position dans l’architecture de la phrase ou le rôle syntaxique que joue le mot dans la phrase.

Il y a donc en fait trois images en concurrence pour décrire une phrase :

-> la phrase peut être vue comme une machine (ou un organisme), qui vise une certaine efficacité dans l’apport d’information. Les mots ont une fonction à remplir pour servir l’utilité (ou la viabilité) de l’ensemble ;

-> la phrase peut être vue comme un édifice complexe, avec des corps de bâtiment principaux, des ailes, des enfilades de pièces, dont l’architecture renvoie à des plans préétablis : une phrase se construit de telle ou telle manière (par exemple : groupe sujet + groupe du verbe : tu manges une pomme ; mot interrogatif + verbe + pronom : que manges-tu ? ; groupe complément circonstanciel + verbe + groupe sujet : au bord du fleuve vivaient des caïmans redoutables…) et sur ces schémas de base le locuteur n’a pas totalement le pouvoir. Le mot occupe alors une place dans la construction de la phrase telle qu’elle est établie ;

-> la phrase peut être vue comme une représentation théâtrale qui met en œuvre une dynamique propre (pour enrôler l’auditeur, créer une attente…). Les mots ont alors un rôle à tenir. Ainsi, dans la phrase Rostropovitch était un musicien remarquable, le mot remarquable a :

– une fonction : il est l’épithète qualificative du mot musicien et sans lui la séquence être + attribut n’aurait plus le même sens (elle aurait juste énoncé une catégorisation : Rostropovitch était un musicien) ;

– une place dans la construction de la phrase : il appartient au groupe nominal attribut un musicien remarquable dont il est une expansion ;

– un rôle : il exprime le jugement que porte l’énonciateur de la phrase sur ce musicien, il est l’essentiel de ce qu’il y avait à dire.

Mais en réalité il ne faut pas trop pousser la valeur de ces images : les trois expressions de fonction d’un mot, de position dans la phrase ou de rôle syntaxique sont largement synonymes. Elles peuvent chacune servir à l’essentiel : désigner les liens (ou les positions hiérarchiques) entre les mots dans la phrase : lien entre le sujet et le verbe, lien entre le nom et le déterminant, entre le nom et les expansions du groupe nominal (adjectif, complément ou proposition subordonnée relative), lien entre le verbe et les compléments du verbe, lien entre un groupe nominal et l’ensemble de la phrase (complément circonstanciel de phrase), etc.

Mais l’une est préférable aux autres

Parler de « fonction » revient à regarder la phrase comme un ensemble de mots qui, conjointement, font sens. Cela convient bien à la structure du latin – le mot de fonction vient de la grammaire latine. Dans cette langue, comme dans toutes les langues à déclinaison, le mot lui-même varie selon sa fonction (sujet : Petrus / COD : Petrum / CdN : Petri / COI : Petro…) : le lien avec les autres mots est inscrit dans le mot lui-même. Il est alors pertinent de se demander quelle est la fonction d’un mot : rien qu’à le voir, on peut répondre à la question. La place des mots n’a pas de valeur syntaxique, elle n’obéit qu’à des effets de style :

Petrus librum Paulo dat (Pierre donne un livre à Paul).

Dat Petrus librum Paulo (Pierre fait don à Paul d’un livre).

Librum Petrus Paulo dat (Le livre, Pierre le donne à Paul).

En français, la phrase est construite autrement ; elle répond à des prototypes relativement figés : c’est la place (ou l’adjonction de mots grammaticaux comme les prépositions) qui signalent la fonction d’un mot. Il convient donc plutôt de regarder la phrase comme une construction qui se réalise dans des mots. Plutôt que de parler de fonction des mots, il est plus rigoureux de parler de la place dans la construction de la phrase. Mieux vaut réserver le terme de fonction au moment où l’on en est venu à s’interroger sur un mot particulier et mieux vaut l’éviter quand on cherche seulement à débrouiller une phrase.

En tout cas, quels que soient les termes employés, il faut prendre garde que l’étiquetage selon l’abondante liste des noms qui désignent les fonctions (sujet, complément d’objet direct ou indirect, complément d’objet second, complément circonstanciel, attribut, épithète, déterminant… etc.) ne vienne pas masquer les interdépendances qui font la phrase. Voir la page Analyser l’architecture de la phrase pour en trouver les éléments.

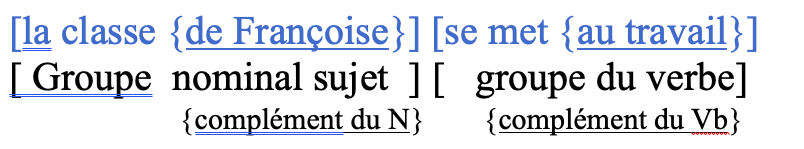

En classe, quand on demande aux élèves d’identifier la fonction de tel ou tel mot (par exemple du mot Françoise dans La classe de Françoise se met au travail), ou quand on demande de trouver quel mot remplit telle ou telle fonction (par exemple : quel mot est complément du nom ?), on leur demande en fait de surplomber la construction de l’ensemble de la phrase. C’est alors le repérage des groupes qui permet d’élaborer une réponse assurée, et non pas la sélection pertinente dans une liste des fonctions possibles :