RELATION AUX AUTRES LANGUES

À la suite de certaines situations, des prolongements permettent aux élèves de s’éveiller à la diversité des langues.

En CE1, les comparaisons se font essentiellement entre le français et l’anglais. À partir du CE2, les comparaisons s’étendent à l’espagnol, l’italien, l’allemand. Mais toutes les langues du monde sont les bienvenues dans la classe, même si l’enseignant les ignore et si les élèves qui les connaissent (bien ou partiellement) en parlent maladroitement.

L’enjeu est d’abord d’aider à ce que les élèves modifient leur rapport à leur langue. Car ceux-ci peuvent considérer certains phénomènes comme évidents, naturels (par exemple l’opposition masculin et féminin, par exemple : un/une, petit/petite…) voire ils peuvent penser qu’ils reflètent l’état du monde et qu’ils sont universellement partagés. Quand ils découvrent que tel n’est pas le cas, ils portent un autre regard sur leur langue : celle-ci fait des choix particuliers – et pas seulement dans le vocabulaire – des choix valables uniquement pour la communauté des gens qui la parlent et l’écrivent. La langue est affaire de convention sociale.

Un autre enjeu se situe à plus long terme, il n’est pas toujours perceptible dès l’école élémentaire : les élèves sont conduits à percevoir que les choix opérés ont leur utilité, qu’ils proposent des ressources pour traiter des problèmes d’expression ou de compréhension. Pour prendre un exemple traitable avec des enfants, l’opposition des marques de genre permet de manifester la solidarité entre les mots :

Paul et Virginie marchent sur la plage. Il la précède : le garçon va devant.

D’autres langues n’emploient pas (le vietnamien) ou très peu (le latin) de pronoms personnels.

Un troisième enjeu concerne les élèves dont le français n’est pas la langue maternelle. De nos jours, beaucoup de classes accueillent des enfants allophones pour qui le français est d’abord « la langue de l’école ». Intéresser la classe à la diversité des langues, c’est aussi faire une place à ces élèves-là, leur donner l’occasion de partager leur expérience linguistique.

Les marques du masculin / féminin sont-elles utiles ?

Exemple tiré de la leçon CE1-36 Une lionne / un lion, consultable dans le Guide pédagogique CE1, Hatier, p. 99.

Les élèves y apprennent à faire varier l’adjectif en genre.

À l’issue de la situation, en prolongement, on explique qu’en anglais, le féminin et le masculin ne se distinguent pas par une marque.

On affiche :

a teacher : un maitre ou une maitresse.

une petite fille : a little girl.

un petit garçon : a little boy.

On fait remarquer que a et little n’ont pas changé qu’on parle d’un garçon ou d’une fille.

On leur demande, d’après eux, si c’est plus facile ou plus difficile qu’en français. Les élèves s’étonnent qu’une différence aussi habituelle n’ait pas de correspondant en anglais.

On termine en demandant s’ils connaissent une langue dans laquelle on distingue le féminin et le masculin par une marque et le cas échéant d’expliquer comment on s’y prend.

La comparaison fait clairement apparaitre ceci : les langues ne font pas toutes les mêmes choix.

Dans la suite de la scolarité, cela peut aussi éclairer le traitement différent de problèmes de compréhension. Par exemple (voir la leçon CM1-47 Le trésor des pirates), pour indiquer la portée d’un adjectif, le français écrit :

Un collier et une broche dorée : seule la broche est dorée.

Un collier et une broche dorés : les deux bijoux sont dorés.

alors que l’anglais écrit :

A necklace and a gilded brooch : seule la broche est dorée.

A gilded necklace and brooch : les deux bijoux sont dorés.

A gilded necklace and a brooch : seul le collier est doré.

Le français, grâce aux marques différenciées, s’appuie sur les accords qui montrent la solidarité entre les mots, l’anglais joue sur la place de l’adjectif, toujours placé avant le(s) nom(s), et sur la présence ou non d’un déterminant qui limite la portée de l’adjectif.

Comment reconnaitre à quelle personne est une forme verbale ?

Exemple tiré de la leçon CE1-23 Machine à conjuguer (3), consultable dans le Guide pédagogique CE1, Hatier, p. 64

Dans cette leçon, les élèves apprennent à conjuguer des verbes au présent en distinguant le radical de la marque de la personne, elle-même associée au pronom correspondant.

À l’issue de la leçon, à titre de prolongement, on montre aux élèves la conjugaison au présent d’un verbe anglais.

I swim (je nag-e)

you swim

he ou she swims

we swim

you swim

they swim

Puis on demande aux élèves quelles sont les différences avec le français et si c’est plus facile ou plus difficile en français qu’en anglais. Les élèves s’étonnent de l’absence de marques écrites en anglais pour la plupart des personnes.

L’observation conduit à constater que hormis à la personne 3, c’est le pronom qui indique la personne, qu’il n’y a pas d’autre marque. On passe donc ces pronoms en bleu (la couleur conventionnellement attribuée aux marques de la personne dans la leçon).

La comparaison fait apparaitre ceci : en français, à l’écrit, beaucoup de marques ont été conservées alors qu’elles étaient devenues muettes. À l’oral, c’est aussi le pronom qui permet d’identifier les personnes 1, 2, 3 (et souvent la personne 6). Cela explique l’emploi systématique des pronoms sujets dits « de conjugaison » et qu’à l’oral, il est fréquent de les employer même quand ils ne sont pas obligatoires :

Maman, elle est en haut.

Tes frères, ils lui ont demandé de leur montrer un livre.

On termine en demandant si certains élèves savent conjuguer des verbes dans une autre langue et le cas échéant d’expliquer comment on s’y prend. Le questionnement portera essentiellement sur la présence ou non de marque de la personne dans les formes verbales, sur l’emploi systématique ou non de pronoms de conjugaison.

Le genre masculin ou féminin dépend-il de la chose ou de son nom ?

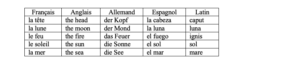

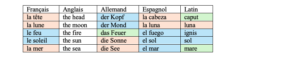

Exemple tiré de la leçon CM1-61 Tête, head, Kopf

Dans cette leçon, les élèves observent comment certains groupes du nom se disent en quelques langues.

La comparaison (complétée par quelques apports de l’enseignant) fait apparaitre ceci :

– il semble n’y avoir qu’un seul genre en anglais ;

– toutes les langues n’emploient pas un déterminant qui « révèle » le genre d’un mot ;

– l’allemand dispose visiblement (et le latin de manière invisible) de trois genres (masculin, féminin, et neutre) ;

– la répartition des genres n’est pas la même selon les langues, le genre est donc une caractéristique arbitraire des noms, c’est un phénomène purement culturel.

On termine en demandant si dans d’autres langues il y a plusieurs genres, et si ces mots sont du même genre qu’en français.

Qu’est-ce qu’on dit en choisissant des mots, qu’est-ce qu’on dit en construisant les phrases ?

Exemple tiré de la leçon CM2-63 Devinette turque, pour le CM2 et au-delà.

Dans cette leçon les élèves apprennent que les langues ne répartissent pas l’information de la même manière entre lexique et syntaxe.

Trois expressions turques avec leur traduction sont affichées :

evlerim mes maisons

evimde dans ma maison

evde dans la maison

On demande aux élèves, si en comparant ces expressions, s’ils sont capables de dire en turc « dans mes maisons ».

Pour les aider, on leur demande quelle partie signifie ‘dans’, quelle partie signifie ‘ma’, quelle partie signifie ‘maison’ et quelle partie signifie le pluriel.

ev- -ler- -im- -de

maison- -s à moi dans

Ils finissent par en déduire que « dans mes maisons » se traduit par « evlerimde ».

On explique que, parmi toutes les langues du monde, certaines découpent toutes les notions qu’il y a à dire et attribuent un mot pour chacune des différentes significations. On les appelle « langues analytiques » parce qu’elles font ce découpage.

D’autres collent ensemble des morceaux de mots, comme des préfixes ou des suffixes, on les appelle « agglutinantes », parce que les parties de mots s’agglutinent ensemble pour former un nouveau mot.

La plupart des langues font un peu des deux, comme le français : trois mots dans mes maisons au lieu d’un seul evlerimde mais dans le mot français mes se trouvent agglutinées deux idées : le pluriel et le lien avec la première personne.

On regarde en détail une phrase en français comme : « Les trois brigands détroussaient les voyageurs. » et on isole les différents éléments des mots, par exemple :

l- : ce qui suit est supposé connu

-es : pour dire plusieurs, pour dire que ça va avec le mot qui suit

voy- : la voie, idée de déplacement

age : ce que l’on fait avec (une route, une voie) Cf. arrosage, pliage…

eur : celui qui fait

-s : pour dire « plusieurs »

Cette rapide exploration fait apparaitre ceci : il y a régulièrement un choix à faire entre choisir un mot ou construire une phrase pour dire quelque chose.

Cela pourra éclairer dans la suite de la scolarité, par exemple, le phénomène des périphrases :

C’est un voyageur, il est toujours sur les routes.

ou la concurrence entre phrase négative et négation lexicale :

Les feuilles de rhubarbe ne se mangent pas. Une compote de feuilles serait immangeable.

Pour s’informer sur les langues que parlent certains élèves,

on peut consulter les sites proposés dans la bibliographie.